Articolo tratto dalla rivista ufficiale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Fiamme d’Oro. Anno XLIX n.1 gennaio – marzo 2022.

Di Piero Tarticchio, scrittore

La paura non l’ho provata sui vari fronti, non in Spagna, non sotto i bombardamenti, ma in tempo di pace, nell’attesa di una scampanellata e di un colpo alla porta.

Il’ja Grigor’evic Erenburg

Il giorno successivo all’arrivo a Gallesano delle truppe del maresciallo Tito, un funzionario del Comitato Popolare si presentò in bottega insieme a due soldati armati di mitra e, dopo aver presentato a mio padre un foglio dattiloscritto con timbri e firme, disse: «Compagno Lodovico Tarticchio, abbiamo l’ordine di sequestrarti la moto, i registri del negozio e tutto il materiale contabile”. Poi, con un sorriso beffardo aggiunse: «Ti consiglio di ubbidire compagno e senza fare storie». Papà consegnò la chiave della motocicletta dicendo: «I documenti sono nel vano sotto la sella». Andò nel retrobottega e dal cassetto dello scrittoio tirò fuori il registro, ma quando fece l’atto di sottrarre la licenza di commercio, il funzionario gliela strappò di mano dicendo: «Non fare il furbo, compagno, questa la tengo io», e se ne andò sghignazzando. «E adesso cosa facciamo?» domandò la mamma con gli occhi lucidi di pianto. «Niente – rispose papà – io sono in pace con la mia coscienza. Non ho fatto nulla di male, non c’è ragione ch’io abbia paura. Di cosa possono accusarmi?». E scuotendo la testa aggiunse il suo presagio: «Nella corsa per occupare il vuoto lasciato dal fascismo, in tutta Italia sono arrivati gli alleati angloamericani, solo Trieste e la Venezia Giulia è stata occupata dai partigiani di Tito. Temo che sulla nostra terra fra poco si scatenerà una tempesta di tali proporzioni come la gente nemmeno l’immagina».

1 COLPI ALLA PORTA

Io, bambino di 9 anni non capivo quanto stesse succedendo, la mia bocca era sigillata, incapace di proferire parola. Meglio così, pensai, per non alimentare le inquietudini di mamma e papà era meglio che stessi zitto. Alle due di notte, tra il 4 e il 5 maggio 1945, udimmo dei colpi secchi alla porta. Andò ad aprire nonna Maria in camicia da notte. «Chi è a quest’ora?» domandò. «Otvori vrata (aprite la porta)» fu la risposta perentoria. «Ma chi è» insistette la nonna. «Odmah otvorite vrata (aprite subito la porta)» gridò la stessa voce con tono minaccioso.

Irruppero in casa quattro persone: tre partigiani slavi in divisa con il mitra spianato, il quarto era in borghese (probabilmente un funzionario dell’OZNA). Senza dire una parola salirono direttamente al secondo piano dov’era la camera da letto dei miei genitori.

Io dormivo in anticamera e fui svegliato di soprassalto dal fracasso prodotto sulle tavole del pavimento dagli scarponi chiodati dei soldati. Vedendoli nella penombra sembravano fantasmi, mi spaventai e in tutta fretta corsi a rifugiarmi tra le braccia di mia madre, la quale in camicia da notte, ai piedi del letto tremava e piangeva.

L’uomo in borghese, si rivolse a mio padre, esprimendosi prima in serbo-croato poi in italiano dicendogli: «Non fare domande, alzati e vestiti devi venire con noi al comando. Ti dobbiamo interrogare riguardo le tessere annonarie». Mio padre si vesti senza fiatare. Nel frattempo, gli uomini con il mitra avevano incominciato a frugare dappertutto.

QUELLO SGUARDO CHE MAI DIMENTICHERÒ

Dopo essersi infilato le scarpe papà disse: «Sono pronto». Gli legarono i polsi con il filo di ferro stretto con le pinze. A quel punto, papà mi guardò e i suoi occhi si fusero coi miei. Che cosa volesse dirmi in quei brevi istanti non lo saprò mai; tuttavia, l’espressione di quello sguardo mi penetrò nell’a nima e, vivessi mille anni, non lo scorderò mai. Era come se mi dicesse: «Io sarò sempre con te. Nell’aria, ovunque. Se vorrai parlarmi, chiudi gli occhi e cercami. Non nel linguaggio delle parole ma nel silenzio». Poi l’incantesimo si spezzò, nel momento in cui, col calcio del mitra i partigiani di Tito lo spinsero brutalmente verso la porta. Fu allora che mia madre tra i singhiozzi, rossa in volto e con le vene del collo gonfie alzò la voce: «Perché lo spintonate? Che male vi ha fatto mio marito… è un uomo buono, non è un criminale per meritarsi la vostra violenza».

La risposta dell’individuo che parlava italiano fu arrogante e le sue parole taglienti come un rasoio: «E voi non alzate la voce altrimenti questi – e indicò i partigiani con il

mitra spianato – si spaventano e vi sparano». Prima di andarsene, in segno di disprezzo, l’uomo sputò sul pavimento e aggiunse con voce sprezzante: «Morte al fascismo, libertà al popolo».

Quella notte i partigiani slavi saccheggiarono tutto quanto trovarono, portando via gli effetti personali di mio padre e i suoi vestiti. Trafugarono tutto il denaro, le polizze di assicurazione, i rogiti e altri documenti notarili, i gioielli di famiglia e alcune monete d’oro.

NELLA ROCCA Dl MONTECUCCOLI

La mattina seguente mia madre andò a cercare papà negli uffici del Comitato Popolare insediatosi nelle aule dell’edificio scolastico. Un funzionario, con aria sprezzante, le rispose che alle ore quatto di mattina il compagno Tarticchio Lodovico era stato portato nelle carceri di Dignano insieme ad altre persone di Gallesano, tra queste Tarticchio Innocente e Tarticchio Guerrino, rispettivamente fratello e parente di papà.

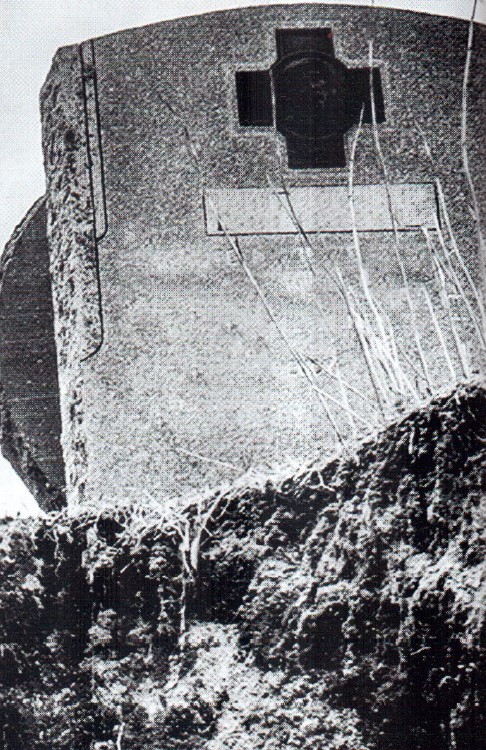

Per cinque giorni tentammo, invano, di vederlo. Il sesto giorno, ci dissero che lo avevano trasferito nella Rocca dei Montecuqcoli a Pisino. Il castello, risalente al X secolo, era stato edificato sulla sommità di un costone roccioso che terminava in un orrido boscoso chiamato la foiba di Pisino.

Mamma e io andavano a trovare papà quasi tutti i giorni per portargli dei pacchi contenenti viveri, frutta fresca e biancheria pulita. Non potemmo avvicinarlo, tantomeno parlare con lui, tuttavia, essendo stato rinchiuso in una cella all’ultimo piano del torrione che si affacciava sulla strada, potevamo almeno vederlo e lui vedere noi.

Alternandosi con altri prigionieri della stessa cella, quando si affacciava alla grata per salutarci con la mano, si vedeva chiaramente il suo volto smagrito e pallido, con la barba lunga e la testa rasata. I suoi occhi erano spenti e mostravano i segni di una profonda sofferenza, come di una persona che era stata torturata.

VIAGGIO SENZA RITORNO

Il 26 maggio, nessun prigioniero si affacciò a quella grata e un vecchio contadino che passava da quelle parti ci disse: «Non cercateli più, non è rimasto più nessuno nel castello. Questa notte c’è stato un viavai di camion che arrivavano vuoti e ripartivano pieni di prigionieri. Hanno preso la strada che porta a Fiume, probabilmente è lì che vogliono processarli». La vera destinazione di quei camion furono le foibe. Foibe, una parola che fa tremare le vene dei polsi. Sono voragini carsiche messaggere di morte, abissi di dolore senza fine, senza memoria e senza onore. Nessuno degli sventurati prigionieri, internati nel Castello di Pisino, arrivò mai a Fiume, finirono tutti nelle foibe del circondario.