Il punto sulla profonda crisi della triplice e sulle sue cause

di Mira Carpineta

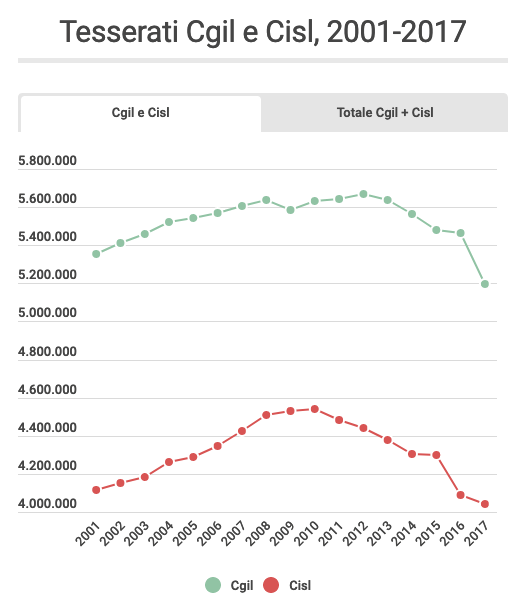

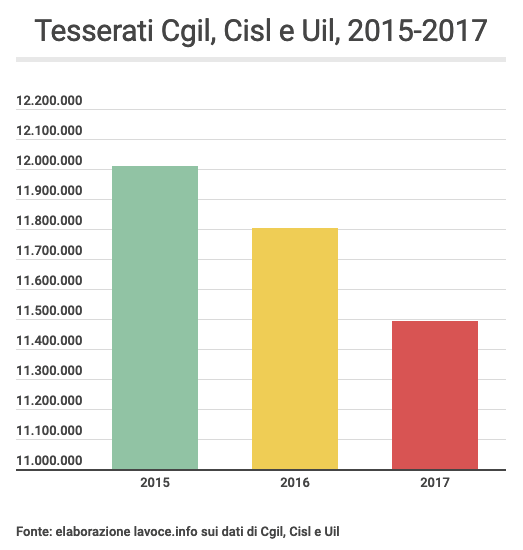

La crisi dei sindacati è manifesta. Il declino delle organizzazioni nate per tutelare i diritti dei lavoratori, è drammaticamente evidente. Le due principali organizzazioni sindacali (ma nell’insieme, tutta la triplice) hanno fatto registrare, solo dal 2000 al 2017, una perdita che supera i 300.000 iscritti.* La CGIL è il sindacato che ha avuto il calo maggiore, ma “la fuga” delle deleghe è importante anche per la CISL. Una curva la cui discesa non si arresta e che coinvolge tutte le sigle in un vero e proprio crollo, che nel suo ammontare complessivo riguardante il dato unitario CGIL CISL E UIL, ha portato alla perdita di oltre mezzo milione di tesserati.

Vale la pena interrogarsi sulle cause di tanta disaffezione. Certo la crisi ha radici profonde, arriva dagli anni 80 e da una concertazione politica basata soprattutto sulla contrattazione reddituale e relazioni industriali volte a disarmare il dissenso, lo scontro, la critica, la “lotta”. La concertazione sembrava la soluzione ideale per evitare il rapporto conflittuale tra sindacati e governo, attraverso consultazioni preventive con le parti sociali, prima di operare scelte economiche. Lavoro, salari, previdenza sociale, politiche fiscali, finanza pubblica e politiche economiche, tutto avveniva attraverso la pratica della concertazione.

Per i sindacati inizia così un periodo di corresponsabilità in tutte queste scelte, dove il ruolo della critica o dell’opposizione deve per forza essere calmierato per poter partecipare ai tavoli di contrattazione. Diminuiscono gli ambiti e le modalità di intervento. Si ritrovano così a presidiare un territorio sempre più limitato, grazie anche a scelte opinabili come le limitazioni agli scioperi. Il sindacato si trova, a mano a mano, confinato alla “fabbrica”, alla conservazione dei posti già tutelati e dei diritti già acquisiti, come le pensioni. L’azione sindacale si ingabbia sempre più in una “coltivazione di orticello” dai confini sempre più ristretti. Si gioca in difesa, nella convinzione che “difendere il fortino” sia l’unica imprescindibile priorità.

Nel frattempo però, è esplosa la globalizzazione, la rete, il mondo si è ritrovato tutto insieme e contemporaneamente nello stesso luogo, anche se virtuale. E in questo nuovo luogo sono nati, grazie alla tecnologia, nuovi modelli di lavoro, di impresa, di attività, di necessità, di opportunità.

I sindacati invece sono rimasti fermi, a guardare un mondo cambiare vorticosamente, a presidiare i cancelli delle ultime fabbriche sopravvissute alla crisi economica del 2009. A mantenere posizioni che in fondo hanno esaurito il loro ruolo in questo nuovo contesto sociale. I paradigmi su cui poggiava tutta la concertazione del ‘900 sono velocemente stati superati da una realtà che non avendo precedenti ha disorientato non solo i sindacati ma l’intero apparato sociale.

Ad aggravare la situazione, i due anni di pandemia che per necessità si è trovato a spingere fortemente l’acceleratore sulla transizione al digitale di tutto ciò che può essere digitabile. Dalla scuola alla PA alle imprese pubbliche e private, tutti hanno dovuto attrezzare in pochissimo tempo una tecnologia che consentisse il proseguimento delle attività e delle produzioni anche in lockdown.

Questo, se da un lato ha consentito il salto quantico necessario all’avvento della nuova era e l’evoluzione della società da un punto di vista tecnologico, dall’altra ha lasciato una classe dirigente, amministratori e decisori pubblici, non propriamente “nativi digitali”, spiazzata e inadeguata a gestire la mutazione.

Sono nate categorie di lavoratori e mestieri che non esistevano fino a 3 anni fa, oppure non rappresentavano una platea così vasta. Il cosiddetto smartworking o lavoro agile, gli orari flessibili, la rete internet che prepotentemente prende in mano la gestione del mondo del lavoro e delle prestazioni fuori dagli schemi e dagli strumenti abituali.

Questo è un modo di lavorare difficilmente comprensibile per una generazione che ha impostato la vita sociale di intere nazioni sulla mobilità per raggiungere fabbriche o uffici. Talmente difficile da capire che non riesce a chiedere (ma neanche a riconoscere quali siano) nuovi diritti e nuove tutele per chi invece, obtorto collo, è stato costretto ad adeguarvisi. La scuola, la PA, i trasporti, le aziende, per non essere travolti dallo tsunami della pandemia hanno dovuto attingere a tutte le opportunità delle nuove tecnologie, ma il nuovo ambiente non ha regole ed è quindi impossibile (al momento) definirne limiti e abusi o sfruttamenti.

I sindacati, in cui la componente generazionale è determinante vista la scarsissima partecipazione dei giovani, si sono ritirati “sull’Aventino”, a presidiare gli ultimi territori: pensioni e fabbriche. Due luoghi destinati inevitabilmente a profonde trasformazioni e non troppo lontane. Faticano a riconoscere e capire le nuove competenze, le nuove esigenze, sia del mondo datoriale che di quello operativo. CGIL, CISL e UIL hanno così perso i loro riferimenti di sicurezza, il senso del loro ruolo.

L’emorragia di iscritti deriva da questo. Le nuove generazione che soffrono la mancanza di una seria politica attiva non hanno nessuna fiducia in un istituto culturalmente lontano dalla loro realtà. In questi anni la generazione dei giovani è stata praticamente ignorata dalle scelte governative, dalle politiche attive. Nonostante le retoriche denunce sulle fughe dei cervelli, sui giovani globetrotter che seguono il lavoro in ogni posto del mondo, la questione giovani rimane IL nodo irrisolto dell’azione sindacale.

Arroccati su pensioni e lavoratori dipendenti – soprattutto di grandi aziende- dopo aver contribuito all’approvazione di leggi lavoricide come la famigerata “Fornero”, con un’idea dell’Europa cancellata dal recente colpo di spugna della guerra in Ucraina, i sindacati sono di fronte a un bivio.

L’estinzione è inevitabile per la specie che non trova adattamento al nuovo contesto – sosteneva Darwin – e per fermare la fuga degli iscritti e ritrovare il ruolo che gli compete, occorre adeguarsi, adattare il sindacato ai nuovi lavori, alle nuove realtà, alle nuove necessità, prima fra tutte i criteri di valutazione dei quesiti e delle competenze.

Quindi cambiare si può, anzi si dovrà, per forza di cose, ma occorre rivedere i ruoli di una istituzione che rappresenta il grado di civiltà di un Paese e il baluardo alle derive restauratrici o revisioniste della storia e del lavoro. Ogni sfida deve perseguire obiettivi e risultati, ma per ottenere il cambiamento occorre, semplicemente e banalmente, cambiare: addendi, paradigmi, modalità, principi, altrimenti, come diceva Einstein il risultato sarà sempre lo stesso.

- Fonte dati: Pietro Ichino